遠島啓介さんのデザイン参考書「ロゴのつくりかたアイデア帖”いい感じ”に仕上げる65の引き出し」は、ロゴをいい感じに作れるアイデアがぎっしり詰まっています。

2020年3月発行。

ロゴデザインの仕事をする際には、毎回この本を読み返して着想(アイデア)を得ています。

初心者のデザイナー、プロのデザイナー問わず、ロゴのアイデア・引き出しを増やせる一冊!

著者の遠島啓介さんは、多くの企業のロゴデザイン・ブランディングを手がけているロゴデザイナーの方とのこと。

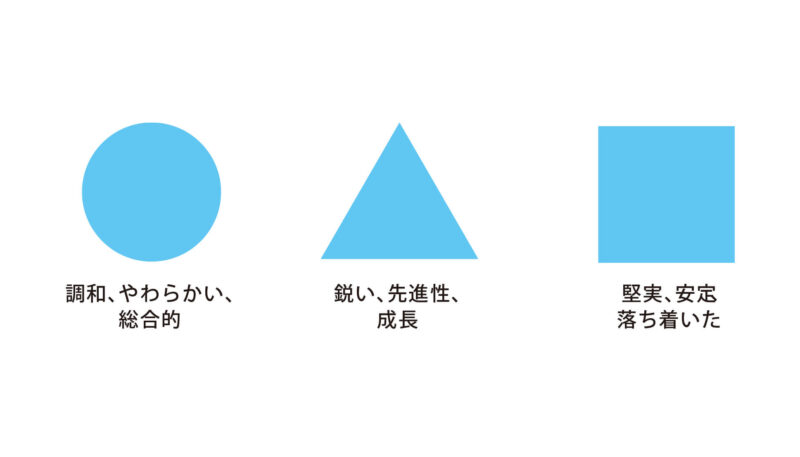

形が持つイメージから考える

単純な四角・丸・三角などのシンプルな形からイメージを考える、という方法が書かれています。

形から受けるパッと見た時の印象というのは想像以上に大きく、複雑なものほどわかりにくくなります。

最初からシンプルな形をベースに制作することで、方向性を見失わずゴールに近づけるかも知れませんね。

人は、生活の中でロゴをじっくり眺めてみるということは、まずありません。そのため、複雑なデザインのロゴは印象や記憶に残りにくく、シンプルなデザインのロゴのほうが、ダイレクトに伝わり人の印象や記憶に残りやすいといえます。

ロゴのつくりかたアイデア帖”いい感じ”に仕上げる65の引き出し

考えすぎるとよくわからないロゴになりがち

僕がよくやってしまうのは、考えすぎて訳がわからないデザインになることです。

色々と組み合わせて、捻りすぎてもう自分でもよくわからん、みたいな状況によく陥っています。

上のロゴデザインは「エン」というお店の名前で「お客様から預かった商品を大切に扱う」という意味合いを込めて「手、宝石」と「エン」を組み合わせて制作しました。

いまいち伝わりにくかったようで採用されませんでした。(このブログ用に少し編集しています)

その企業(お店)でしかあり得ない唯一無二のロゴを目指す

わかりやすさ + その会社(お店)の特性を表現したもの。

これを表現できれば「もうこれしかない」という唯一無二のロゴになりそうです。

おそらくほとんどのロゴデザイナーの方は、こういう唯一無二のオリジナルのロゴ制作を目指していると思います。

事業内容がひと目でわかるというメリットがある一方で、その企業やお店ならではの特色が分かりにくく、同業他社との差別化という点では、機能的とはいえません。

ロゴのつくりかたアイデア帖”いい感じ”に仕上げる65の引き出し

シンボルマークをつくる際は、事業内容モチーフに独自の要素を加えたり、そもそもモチーフに頼らないデザインも考えていくことで、印象的なロゴにすることを心がけましょう。

シンプルにするほどわかりやすくはなりますが、オリジナルのロゴになりづらくなります。ここがロゴデザインの非常に難しいところ。逆に言うとここがロゴデザイナーの腕の見せ所なんでしょうね。

モチーフに頼らないデザイン…。めちゃ難易度高い ^^;

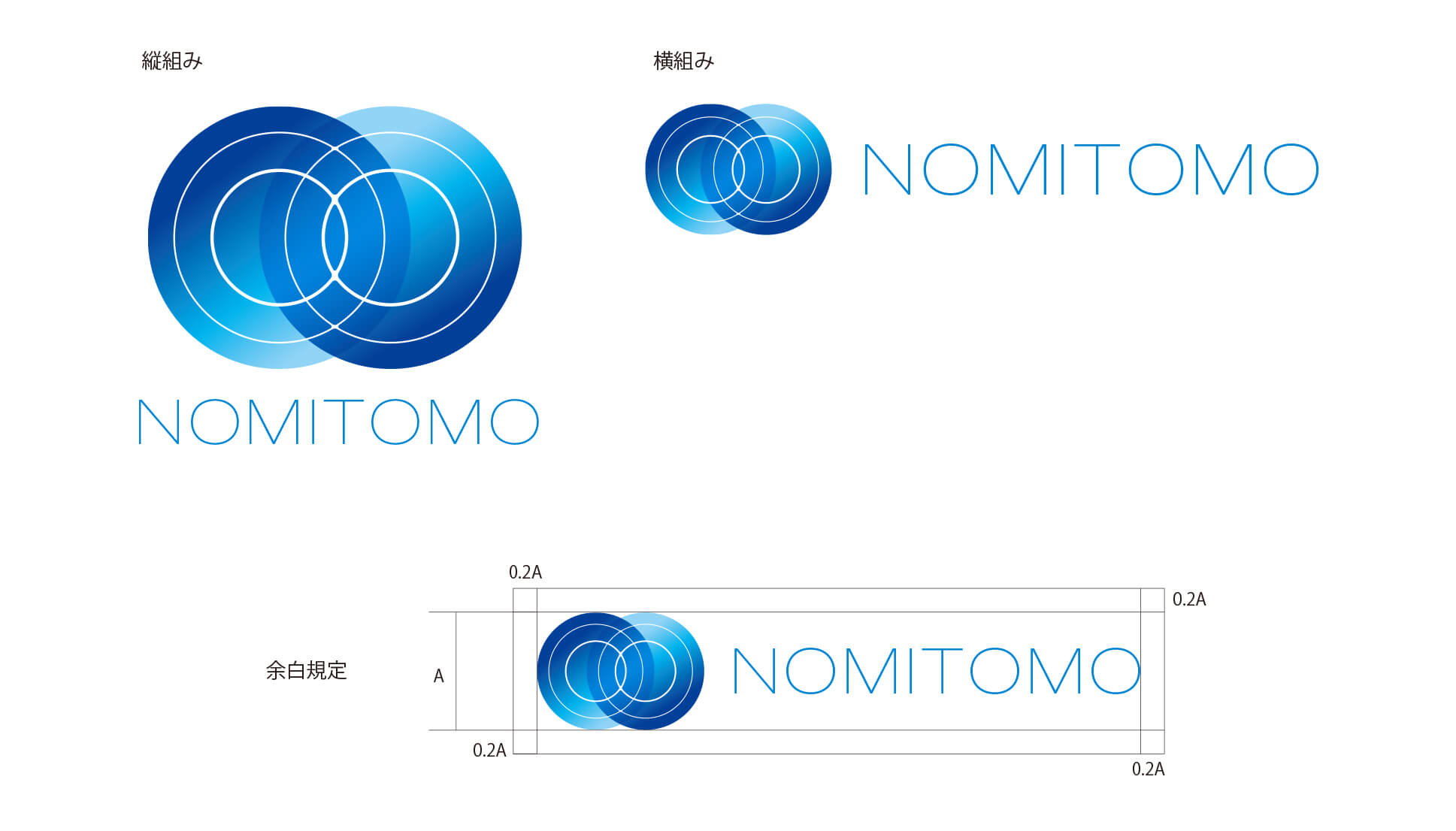

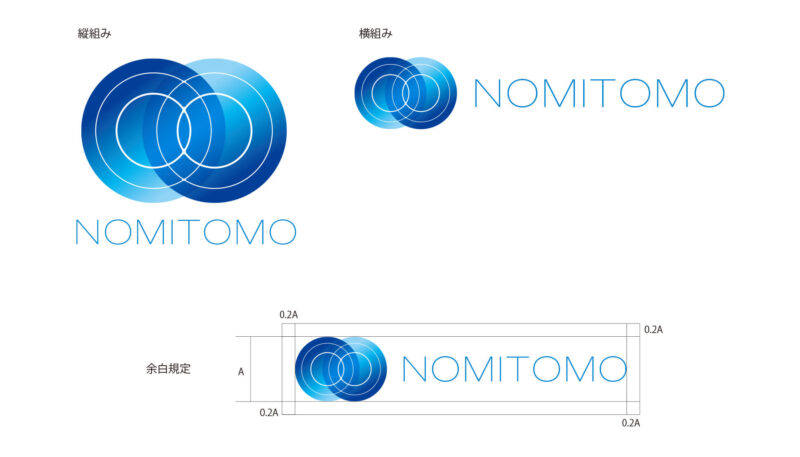

ロゴのガイドラインの作り方が参考になる

この参考書の最後には「ロゴデザインのガイドラインの作り方」が書かれています。

これ!すごく欲しかった情報です。

ロゴデザインを納品する際の仕様書みたいなものですね。

こういう情報は他のロゴの参考書では見たことがなかったので、これだけでもこの参考書は買いです。

こんなやつ↓ (一部の例として。僕がサンプルで作ったものです)

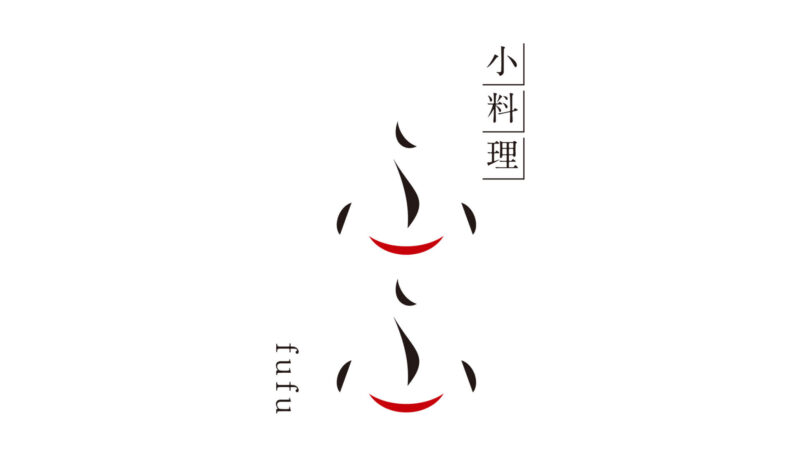

自作のロゴデザインをご紹介

この本を参考にしながら、僕が制作したロゴデザインをご紹介します。

採用されたデザインは紹介できないことも多いので、全て没案を編集しています。

ラーメン屋さんのロゴです。店名の「つ」と「箸で麺を掬う」を組み合わせてデザインしました。自分で作っておいてなんですが、どこかで見たような気がしなくもありません。店名のアルファベットや漢字、ひらがな、カタカナをシンボルマークのモチーフにする、というのはよくある手法です。

こちらは居酒屋のロゴです。店主が女性の方、小さなお店、和の小料理屋、という点を踏まえてデザインしました。「ふふ」と微笑んでいるイメージで制作しました。こちらも力及ばず採用されませんでした。

まとめ

ロゴデザインは一見すると誰でも作れそうに見えますが、非常に奥深いなあとつくづく感じています。

いいロゴデザインは見ていて楽しいですし、自分自身でも良いものができるとすごく嬉しい。

ロゴは会社やお店の顔になり、ある程度長く使われることも多いので、デザイナー冥利に尽きる仕事の一つじゃないかと思います。

この参考書を読むと、たくさんのアイデアやサンプルデザインにわくわくします。

気になった方は是非チェックしてみてください。

他の記事でもチラッと紹介していましたが、本の読み放題サブスク「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」でも読めます。