日頃はパッケージデザインをメインに仕事をしています。

自分の中でこの色をメインにするなら差し色はこれ!という感じで配色のバリエーションがだいたい決まっていて、ここ最近は特にマンネリ化が激しくなっているように感じています。

配色の改善が必要だなと思っていた矢先、書店で「売れる配色 目を引くパッケージデザインの作り方」という本を発見して良さそうだったので購入してみました。

「売れる配色 目を引くパッケージデザインの作り方」という参考書の感想記事です。

この参考書は海外の商品パッケージがたくさん紹介されています。

普段目にする機会がないパッケージばかりでとても新鮮でした。

「売れる配色」について簡単にご紹介します

2020年5月発行。

タイトル通りパッケージデザインの配色について書かれた参考書です。

序盤は色彩心理学(色が人に与える印象)について書かれています。

全体の7割くらいは世界各国の商品パッケージデザインが掲載されています。

写真が多く見ていて面白いです。

日本では見ることがないデザインばかりなのがポイント。

それぞれのデザインがどうしてこの配色になったのか詳細に説明されています。

色もCMYKの数値やパントーンカラーで表記されているので参考にしやすいです。

色彩心理学の説明のページで好きな文章があったので引用させて頂きます。

色が与える心理学的な効果は、光が視覚器官に作用した際に引き起こす、感情的な反応だ

感情に訴えるというのがなんかこう人間らしくていいです。

デザインはコミュニケーションでもありますしね。

個人的に勉強になった部分

配色パターンがマンネリ化していて困っていましたが、この本では配色のアプローチ方法が色々と書かれていて参考になりました。

配色のコントラストからアプローチするという方法は特に興味深かったです。

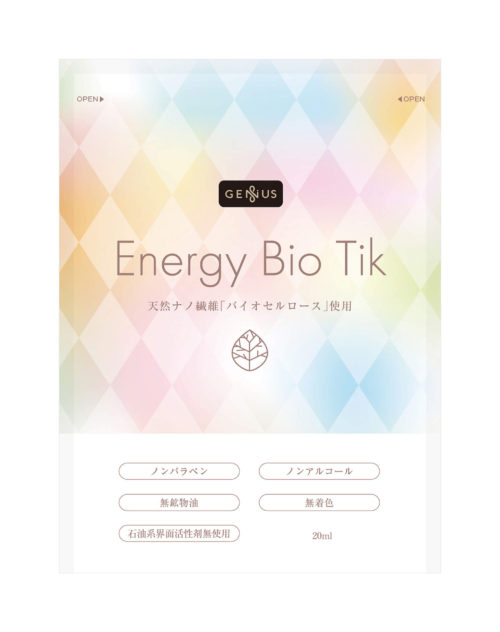

文字だけだとわかりにくいと思いますので、僕自身が作成したデザインで、本の説明と近い配色を掲載してみました。(おそらく近いだろうなという配色)

寒暖のコントラスト

例えば青と赤の配色はそれぞれの面積にもよりますが、反発し合うイメージがあります。ですが自然の中にも存在する配色で感情的な反応をもたらす。とのこと。

上記は僕が以前作成したデザインです。寒暖の配色のイメージとして。

日本製を強くという要望から、こういう配色にしました。

もうちょっと赤が多いと参考書に書かれていた配色に近くなる感じでしょうか。

青と赤は反発する色なので扱いが難しいですね。

反発する色をあえて使うことでインパクトを出すという手法もありかも。

色相のコントラスト

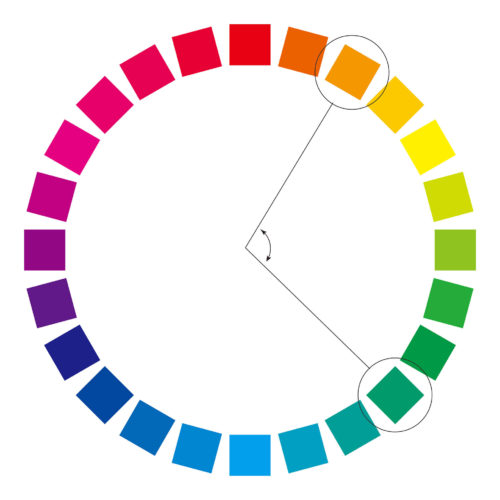

24色のカラーホイールを使って色を選ぶ。2つの色相が成す角度によって印象が変わってくる。

こう言う色の選び方はしたことがなかったなあ。

上記のような24色のカラーホイールから2色を選びます。

2つの色相の角度が広くなるほど色同士がぶつかり合う配色に。元気で活発なイメージには良い配色になりそうです。逆に角度が狭くなるほど馴染みやすい配色になり、落ち着いたデザインに合う配色になります。

明度のコントラスト

明度のコントラストについて考えると、よく使う配色は白と黒の強いコントラストです。

ですが、あえて明度の近いコントラストを使ってデザインしたり、中間くらいのコントラストを使うという考え方もあるようです。

こんな感じのものしかなかったですが、濃い色と白という明度の差が強い配色です。

広さのコントラスト

空間の使い方を極端に広く使った部分と狭い部分を作ってを配色する。

これもアイデアの一つとして良さそう。

これは僕の作成したデザインでは参考になりそうなものがありませんでした。

単色と多色のコントラスト

単色と多色で空間をきっちりと分けてコントラストで見せる。

多色の空間と単色(白)の空間があるので、こんなイメージが近そうです。

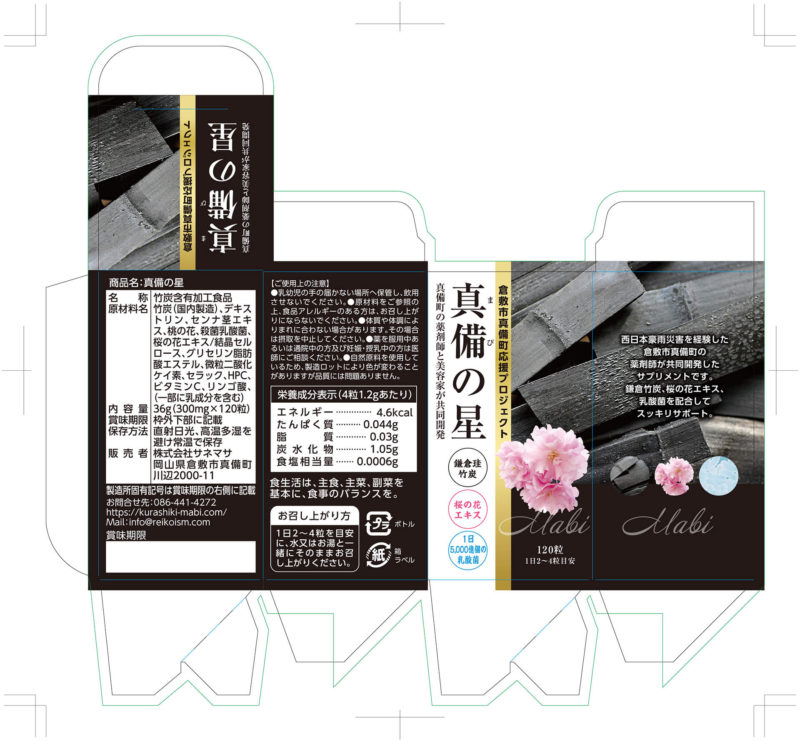

無彩色と有彩色のコントラスト

これは割とよく見かけるデザインですが、言葉で説明されると改めてこれも一つの考え方なんだなあと実感。

おそらくこういうことだと思いますが、グレーの写真(無彩色)と、花(有彩色)の組み合わせのデザインです。

その他、配色のコントラスト以外にも色々と配色の考え方が書かれていました。

- 単色あるいは類似の色調

- 彩度のコントラスト

- 分離のカラースキーム

- 単色相のカラースキーム

考え方の癖というか先入観で「この配色は無いな」と思っていた配色が、きちんと一流のデザインでも使われていたりします。

上記のような配色の考え方を理解してデザインに落とし込んでいけると、配色・デザインのバリエーションも増やしていけそうです。

その他にも

配色によるブランドイメージの構築について

色の組み合わせだけで商品や会社を連想することってありますよね。

例えば赤と黄色はマクドナルド、青と黄色はIKEYAやツタヤといった感じです。

大きな会社はブランドアイデンティティを配色で構築していることが多いです。

パッケージに限らずロゴの配色についても参考になる本だと思います。

国旗の配色

参考書の最初の方に、世界各国の国旗の配色がズラッと説明されています。

国旗の配色は商品のブランドイメージ構築にも使えそうです。

また民族衣装のデザインや配色もデザインの要素に組み込むのも良さそうです。

あとがき

配色の論理的な考え方は特に勉強になりました。

この参考書はパッケージデザインの配色がメインの内容になっていますが、ロゴやチラシなど様々なデザインでも使えると思います。

僕のように配色のマンネリに悩んでいる方は是非チェックしてみてください。